纪念|赵已然:黑暗中曾闻悲歌

赵已然

赵老大再见。他病了很久,2018年在上海开告别专场时已是“危重病人”,没想到生命力顽强,又撑了三年。

赵已然是个鼓手,上过大学,组过乐队,走过穴,河酒吧时期开始登台唱歌。他这辈子一天也没上过班,很长一段时间靠借钱过日子,奉行过“寄生虫哲学”,2005年之后靠女友和亲戚资助过活。这人唱歌都是赔的,从来没挣过钱。他不好意思挣钱,热爱过漂亮女人和酒,从未背弃青春时代的美好梦想。

八十年代像赵已然这样的青年还挺多。每个时代都有这样的边缘人,贫穷、傲骨,越思虑越痛苦,欲望愈多愈失望。他们顶着流浪艺人的头衔从你身边经过,消失时像猫的死亡一样隐匿。有一天人们会忽然想起,黑暗中曾闻悲歌一曲。然后思忖,当时看见歌者的面孔了吗?是漂亮还是丑陋?有没有施舍给他一点钱?他唱的什么歌?为什么听着心里那么难过,又说不出为什么?

一篇旧文纪念八零年代遗孤赵老大。文章写于2018年10月赵已然上海现场后。

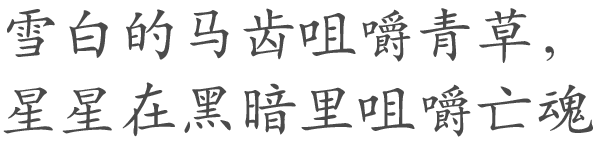

赵已然2018年演出之前给歌迷写下的话

现场|赵已然:泥壳的菩萨,金光的身

悲伤吗?好听吗?

10月25日的上海演出前五天,赵已然问主办方,票卖了多少?“他们说卖了三百多,我说要不就取消了吧,延期再唱。上海这儿我不熟,又是个危重病人,每天要用制氧机。”

结果来了五六百人。闷热的场子里,大家下了班来怀旧,听赵老大唱几支老歌,遥祭精神还有可能博得过物质的八十年代。有人小酌怡情,没人喝醉。

一开始赵老大也不自在。精神上没活过1988年的他,已被健康抛弃。“我现在去看病,有经验的西医都不用做检查,直接给我两个选择:要不回去,要不进ICU。”他肺梗阻,病危过,器官都在衰竭边缘。

他从《我是不是你最疼爱的人》开始唱,“先把你们认为必唱的唱了吧,省得一会儿唱不动了。”气息弱,兴致也不高,琴弹得顿挫,就像叹息。唱了两首,他还没进入状态。“找不到一首高兴的歌儿来唱,高兴不起来啊。”

台下有人喊:“老大这几年过得好吗?”

“去年不好。其实一直都不好,一如既往地不好。现在是应验了,报应了。”

很多人都难过了,以为他就是一出活的悲剧在上演,警钟长鸣。眼前是一具被烟和酒掏空了的身体,头顶变地中海的苦脸沙僧,死抱着理想和过去不放。这个人什么鼓都会打,开口就唱到人心里去。铮铮一条高贵的西北汉子,硬是不肯学着挣钱生存。

他心里有后悔,哪怕终于觅得尼采做知音,也弥补不了失去的健康,对父母的歉疚,和时不我与,在世间无立足处的哀愁。

赵老大和时代的车轮时分时合,也不总是南辕北辙。他有过走上康庄大道的机会。

赵已然

九十年代他离开北京流窜了几年,最风光的时候在闽南走穴挣钱,一年挣了一百多万。赵老大能挣也能花,酒肉穿肠过,花到只剩几万块也就用了一年辰光。

回到北京,老大发现不好,这座城市完全变样了,一起混的朋友们都飞黄腾达,“有的还成天皇巨星了”。“当时我还有一些选择,可以跟着朋友们去挣钱,但还是庄严地选择了地下。”

他慌慌张张,糊里糊涂,像漏水船上的人绝望地把辎重一件件丢进水里。丢掉的包括现代科学、网络通信、谋生技能……但他要的是什么?现场专辑《活在1988》的文案里,赵已然自己把自己给剖了,非常精确:

我也知道了,在我所追求的自由中,我没有自由过一次。

于是,我终于倒下了。

于是,在深夜里,在不要钱的灿烂阳光下,在只有神或鬼才能看得见的微笑或悲痛中,我想起了那些曾经会唱的歌。

于是今天,被逼无奈,我端正了思想,换了身份,不做鼓手,稍不情愿地自觉有些滑稽般地坐在了这里,怀着年轻时代的美好梦想,准备唱歌。

混成今天这步田地,“阴差阳错,全怪我吧也不是,怪社会吧也不是”。他唠着这些,在台上点了第一根烟。

悲伤吗?是很悲伤的。在场的几乎所有人都有生活琐事托底,只有台上的赵已然像个没脚的鸟,这些年频繁地进出医院或许是他多年来唯一算正轨的生活方式。从“地下”出来,积极求生。

“那个时候老是吹牛说我都准备好了,其实没有。”

赵已然有个妹妹,她看不起他:“我上六年级的时候,你就在唱这些歌,现在我都生孩子了,都三十多岁了,你还在唱这些歌,你丢不丢人?”妹妹和父母过的都是普通人生活,他和鼓手弟弟赵牧阳与家人的轨道渐远。不幸的是,四十岁之后,日渐穷困的赵已然需要依靠家人和朋友的接济活下去。

赵已然

他的歌好听吗?是真好听。

老大一旦进入状态,悲伤就消失了。浑然忘我地在歌里获得自由的赵已然,像个糊了一层泥壳的菩萨,唱啊弹啊,泥壳开裂,露出金光真身。

他从来不管学院、技术、流派、渊源,只要好听。好听是心尖尖的肉,天地间一无所依,靠一口真气唱遍大千世界。

赵已然自己几乎不写歌。他自觉自愿地停留在八十年代,那个年代有适宜他的空气,有好歌,就够作茧自缚了。他以前看不起唱歌这件事,因为开口就会唱,一点也没什么了不起。他的尊严和骄傲在鼓手的身份,用命去打鼓,突破再突破,就不会囿于鼓手的套路。

中场休息宋雨喆上台替他演会儿。他喊老大上台打会儿鼓,赵已然鼓声轻擦,如雨落残荷。《说鸟》至高潮,宋雨喆喝:“老大,solo”。没有听到沛然的solo,暗洞洞的鼓手位置,时光不再哟,时光不再咯。

但不要为他感到悲伤吧。台上赵老大沉痛地简述了自己的境况,接着死不悔改地点了烟,讲了个关于烟的段子。“中医不建议我戒烟。后来我知道了一个事实,在极地攀登珠穆朗玛峰的探险队员,抽烟的人都活着。为啥?科学的解释是:抽烟的人需要的氧含量比较少。对,所以中医未必是骗我的。”

他眯眯眼自己笑了,贼贼的。滑稽吗?他都看过人生的大滑稽了,还肯为小小的自欺欺人埋单。

人生充满滑稽,有的人一辈子看不出来,做洋洋得意的庸人也很好。看出来的人要吃苦头,比如那晚台上的三位,嘉宾陆晨、宋雨喆和赵已然,各自以自己的方式应对。

宋雨喆刚正,他的一番关于摇滚乐的宣言好像崔健附体,愿以音乐改变社会,教给人们自由,“拿到自己想要的东西”。陆晨充满怀疑,永远在矛盾里寻找自洽。

赵已然呢,对着滑稽狡黠地眨眨眼,拿起琴,终于为钱唱了一场。希望这不是告别。