老民歌的最后机会

陕北有歌王,叫王向荣;西北有歌王,叫朱仲禄。我知道他们没有20年也有10年,但听到他们较完整的录音,却是今天。

唱片的出版历尽了艰辛。王向荣的专辑(《“陕北歌王”王向荣》)由民族音乐学家乔建中操持,1994年就录下了,唱片的出版却花了12年。朱仲禄已经85岁高龄,由于脑梗塞已经再唱不出来,45首歌曲(《“西北花儿王”朱仲禄》)是搜集了他在各个年代、各种场合的零星录音,攒下的。

王向荣唱的叫“信天游”,朱仲禄唱的叫“花儿”。信天游和花儿,全国人民都知道,甚至以为都听到过。不,我们没有真的听过。

这是CD时代之后,第一次以个人专辑的形式如此集中地出版土歌手的土民歌。大多数曲目采取了干唱方式,没有伴奏,没有改编,就这么源源本本地唱;歌手也没有歌唱的概念,想唱就唱,想歇就歇,想什么节奏就什么节奏,每个音拖多长,每句话之间隔多久,全随他们自己的意。对了,他们在山梁、在乡村戏台、在民间赛歌会中就是这么唱的。

在中国有一个奇特的现象,民间音乐的研究细到不能再细、专到不能再专,每个音乐学院、对每一个地区的民歌,都有汗牛充栋的学术论文,细分其种类、曲式、亲缘差别。陕北民歌会分出信天游、山曲、爬山调、陕北小调、榆林小曲、二人台、社火小调、酒曲、神官调、蒙汉调,西北花儿能条析出河州令、保安令、湟源令、高庙令、门源令、妹妹令、阿姐令、啦啦令、呛啷啷令……河州令甚至还能细分河州大令、河州二令、河州三令。但对这种歌唱本身,向来是鲜有录音流布世间,鲜有音像资料作历史留存。结果是,音乐学院的研究越做越厚,教授、博士越来越多,民歌却越来越少。现在音乐学院再做研究,须跋山涉水,跑到深山老林寻访老爷爷老奶奶,经常还是空手而返。以前唱这些歌的老爷爷老奶奶,死的没剩几个了,剩下的,已经十几二十年没开过口了。

上世纪20-60年代,美国一对父子(约翰·卢马克思、艾伦·卢马克思)做过同样的事。但他们除了写论文,耗力最巨的是为那些民间野唱留下录音。美国国会图书馆为此支付了一笔基金,筹建了“国会图书馆民歌文献”这么一个声音档案。后来,“民歌文献”掀起了50年代的民歌复兴、60年代的摇滚乐、80年代的布鲁斯复兴等重要文化运动;迄今,卢马克思父子的录音还在不断再版,甚至在中国都能买到,它们一直是欧美民谣、摇滚乐、世界现代音乐发展的持续动力。

如今,中国唱片总公司以“中国原生态民歌演唱家系列”做了同样的事,但是,还不够。对民族非物质文化遗产的保存,是国家必须拿出钱来、拿出计划、拿出项目才能做到的。

旧有文化毋须振兴,需要的是保存。一个生物遗传学家给我讲过这么一个故事:物种是千万年天地造化形成的,是一个有限的资源库,随着工业化导致的环境巨变,它在不断减少;现代杂交技术的应用,使不同的种交混,交混之后的种又在自然条件下与其他种相交,导致纯种越来越少,进一步加剧了物种的灭绝。所以生物遗传学家一直在做一件事——在灭绝之前、交混之前,动用巨资和人类最大的努力,将自然界的各物种进行保护、留存和永久延续,以守住上帝制造的这有限的物种资源不致越来越少。

我由此联想到,文化在现代经历着同样惊心动魄的过程。交融是现代的主题,世界化是今天的趋势,以中国的古老民歌为例,因为人类生活方式的变迁,它自身在消亡;同时,民院派的高雅提升——所谓的民族歌唱家们,流行化的形式杂交——外来音乐和时尚形态的融合,说起来在发扬,实际上却是使它加速消亡,消亡成同一种全球音乐的形式。

王向荣的声音不可能再有了,新一代的阿宝已经在证明:那一种黄土高原的原声,黄河的原声,不止是高亢激越到无穷高处,更有黄土的气息、旷野的寂寥、苦难的酸味儿,它们在阿宝的嘴里已经变了味儿。朱仲禄的歌艺也不可能再有了,与王向荣相比,朱的声音毫无魅力,说他是传歌者或许更恰当。朱仲禄的意义在于,他是一个曲词的宝库,四省八民族的民歌都在他这儿汇集。花儿的后继者,无论苏阳还是“野孩子”,也已经在证明:如朱仲禄那样的传统小曲,已经不存在。新的花儿是城市化再生的新样式,尽管诚意拳拳,但它已经是花儿与西方民谣和摇滚的混种。在朱仲禄的口传中,花儿有那么多的繁杂曲式,而在苏阳和“野孩子”的新创作中,曲调已经变得单一,传统的曲式遗产,失掉了大半。

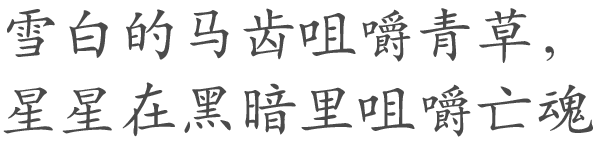

月亮偏西天快亮了,架上的鸡叫了;睡着的阿哥摇醒了,离去的时候到了。(朱仲禄《月亮偏西了》)

羊肚子手巾三道道蓝,咱见面容易拉话话难。一个在山上一个在沟,咱拉不上话呀招一招手。(王向荣《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》)

今天谁还能这样唱歌?今天谁还有这样的生活?中国几百年的传统生活,到这里已经断裂;几百年传统生活养育出来的歌,到这里已是终极。要留存这个种,很可能,他们是最后一代;而我们还有,最后的一次机会。

(《“陕北歌王”王向荣》,2006;《“西北花儿王”朱仲禄》,2007;中国唱片总公司出版,中国原生态民歌演唱家系列。)

2007年